小窍门

ProtoPie:KLab 的项目成功关键

了解 KLab 株式会社 UI 组经理里見匠如何通过采用交互式原型,让团队从令人沮丧的返工走向项目成功。

Tim Weydert, Content Writer

最近更新时间: November 3, 2025

想象一下:你的团队花了几个月时间打磨线框图和设计稿,每个人都对精心设计的成果充满期待。但当最终产品上线时,却总感觉哪里不对劲——交互生硬笨拙,用户迷惑不解,利益相关者开始质疑:“这不是我们想要的效果,可以重新做吗?”

如果这个场景让你感同身受,你并不孤单。根据 KLab Inc. 的资深 UX 设计师、现任 UI 组经理 佐宗孝海(Takumi Satomune) 的经验,这种“噩梦般的情况”在数字项目中屡见不鲜,而根源往往在于我们对设计方法中一个关键环节的忽视。

扼杀项目的沟通障碍

在最近的 Born Digital 网络研讨会上,里見匠说了一句话,让许多与会者瞬间产生共鸣:数字项目最大的悲剧,并不是技术出了问题,而是因为沟通不畅导致的大量返工。

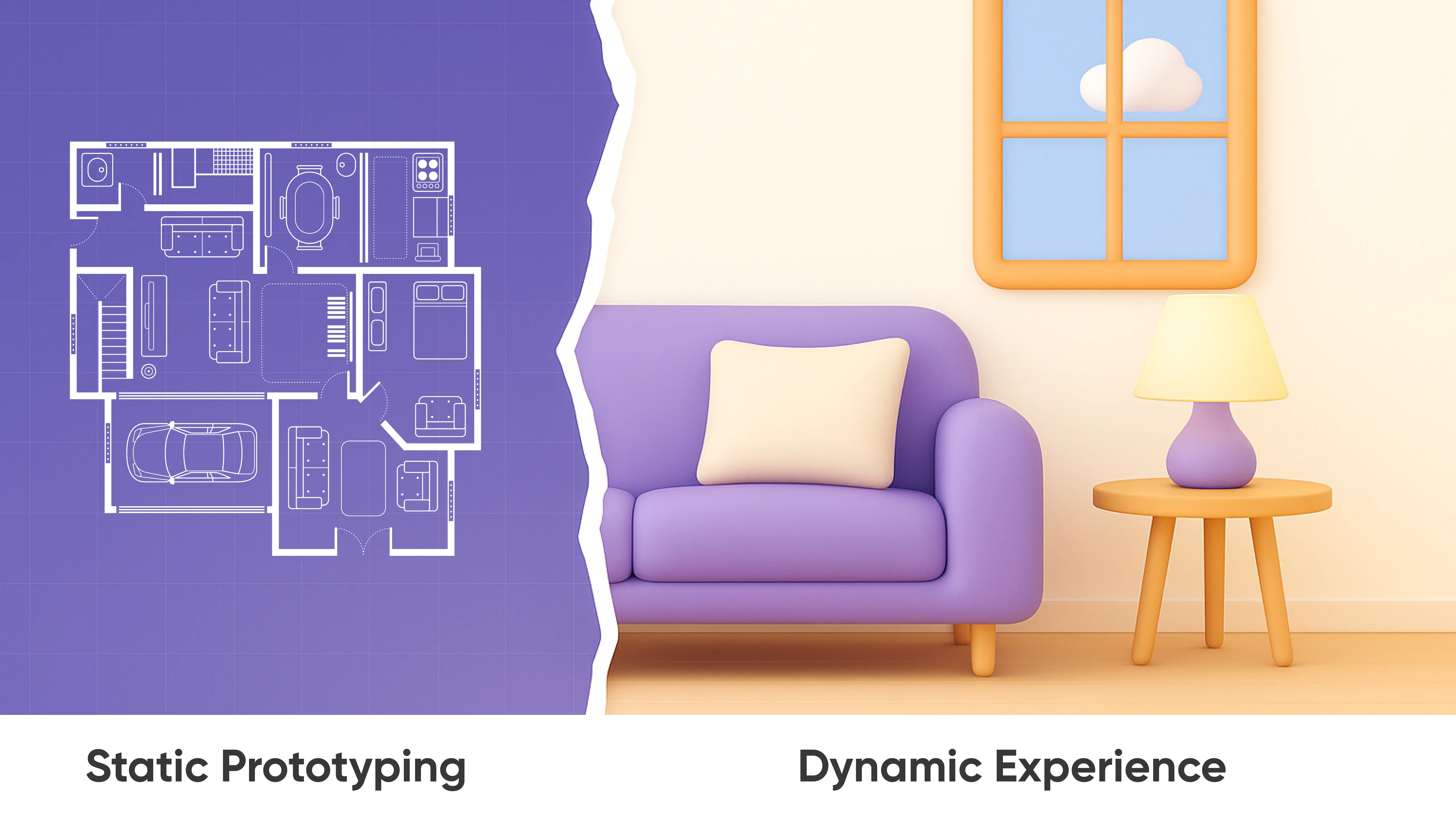

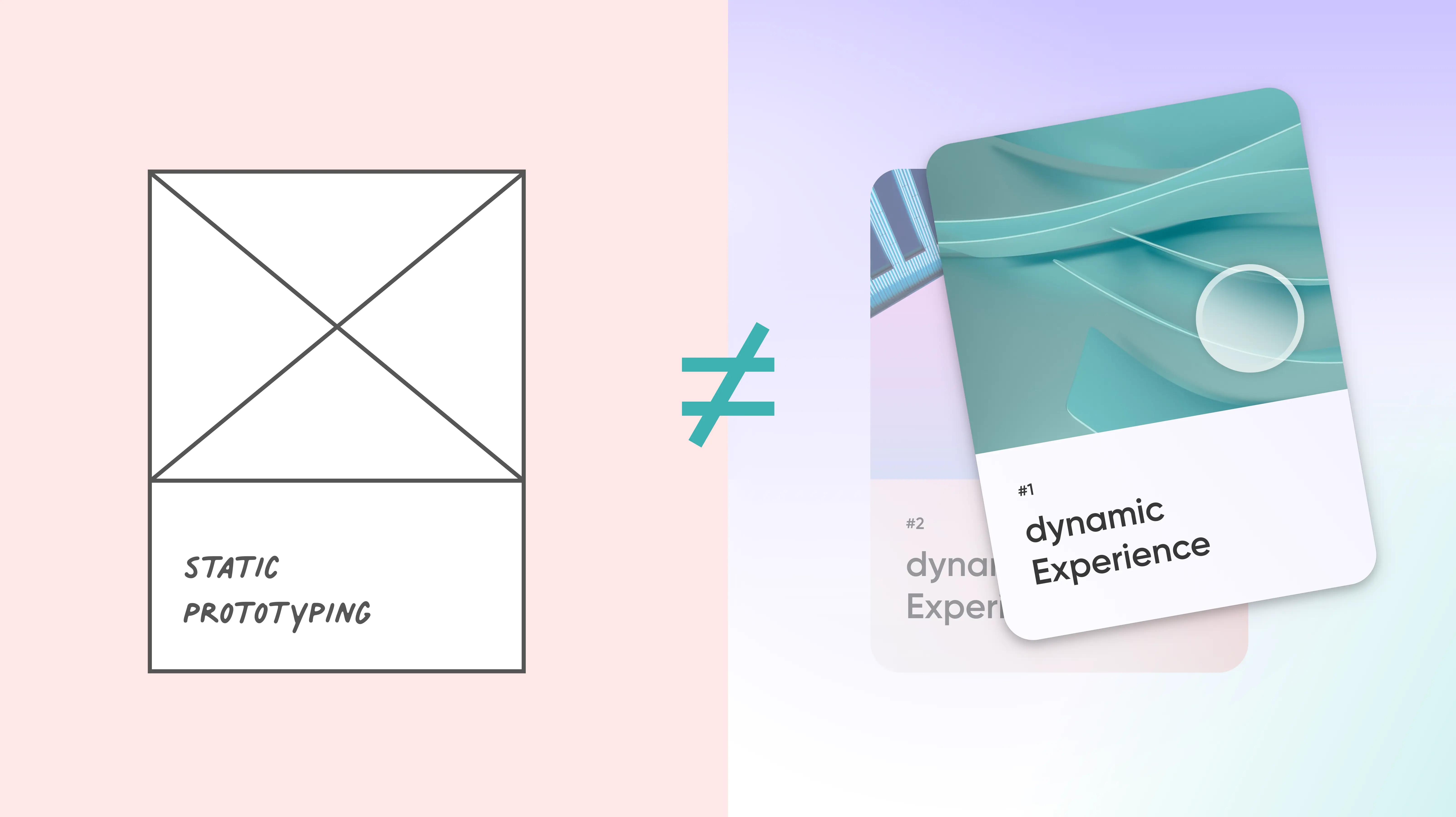

回想一下大多数团队沿用的典型流程:规划 → 设计 → 审核 → 开发。看上去井井有条、逻辑严密,对吧?但问题恰恰藏在这里。那些精致的静态稿和线框图,其实就像建筑蓝图——视觉清晰,却无法让人真正感受到“走进空间”的实际体验。

里見匠解释道:“静态设计只是漂亮的图片,它无法传达产品真正的灵魂——微交互、流程节奏、那些让用户爱上产品的小细节。”

于是问题就发生了:团队花了数周甚至数月打磨出一个在视觉上与设计稿高度一致的成品,却在实际体验里发现——完全不是那回事。而到了这个阶段,任何根本性的交互调整,都意味着高昂的成本、进度受阻、团队和利益相关者士气直线下滑。

改变游戏规则的解决方案:像建筑师一样思考

那么,如何摆脱这个高成本、低效率的循环?

里見匠的答案简单又有力量:在构建真实产品之前,先做一个可操作的模型。

就像建筑师会制作实体比例模型来验证空间感一样,数字产品团队同样需要可交互的原型,让利益相关者在开发启动前就能真正“体验产品”,而不是只“看设计图”。

这并不是理论上的说法。里見匠分享了来自大型科技公司 DENA 的实际案例:如今,DENA 已经明确规定——任何没有可运行原型的项目提案一律不予通过。这足以说明这种方法的价值已经不再是“尝试”,而是制度。

他解释说,只要原型做得足够早,就能提前发现许多隐藏问题——生硬的动画、让人迷路的导航、在设计稿里看起来顺畅、实际却非常卡顿的交互。而这些在原型阶段修复几乎没有成本,一旦进入开发再修改,那就是预算炸裂的时刻。

改变一切的工具

当然,原型效果的好坏取决于用什么工具。里見匠在梳理原型工具现状时指出,不同工具有不同的最佳用途:

- Figma:静态设计和基础过渡

- FigJam:早期头脑风暴

- ProtoPie:独树一帜

那么 ProtoPie 的独特之处在哪里?与许多需要写代码才能实现复杂交互的高级原型工具不同,ProtoPie 通过直观的可视化界面就能创建高保真原型,支持真实音效、触觉反馈、条件逻辑,以及几乎与原生应用无异的操作体验。

里見匠强调,ProtoPie真正做到了让高级原型设计“民主化”——设计师可以掌握完整的用户体验,而不仅仅是视觉呈现。

实施的现实挑战

不过,里見匠也坦言,让团队持续使用原型工具比想象中更难。他指出了三个常见障碍:

反馈黑洞:团队确实制作了原型,却不知道如何有效评估,得到的往往不是可执行的建议,而是诸如“嗯,有意思……”这种模糊回应,根本无法推动改进。

时间挤压:当截止日期临近时,原型设计通常第一个被砍掉,因为它看起来像“额外工作”,而不是项目中必不可少的基础环节。

学习曲线陡峭:即使是容易上手的工具,也需要时间掌握,许多设计师仍会对微交互、条件逻辑等概念感到畏惧。

三步采用策略

里見匠提出的解决方案,是一种能自然积累动力的“草根式”方法:

1. 从小做起,赢得大胜利

先做一个真正解决团队现实问题的原型。当利益相关者亲眼看到价值,他们会反过来要求你继续用。

2. 让学习变成社交行为

不要独自硬扛。里見匠提到,他会使用 Gemini Live 等 AI 工具快速获取原型相关问题的即时答案,让学习变成轻松有效的对话,而不是孤独的摸索。

3. 将其纳入预算

最关键的一步,就是在项目估算阶段就把原型时间写进去。一旦进入预算和时间表,就不会在压力下被牺牲。

未来属于交互式设计

里見匠的观点最终挑战了数字设计中的一个普遍假设:优秀的用户体验可以仅通过静态规划实现。

他总结道,你不能把 UX 交给开发人员,也不能期待靠一套漂亮的设计稿就让体验自动成形。真正能让用户喜欢的体验,需要在承诺开发之前,就先构建和验证。

采用这一理念的公司(如 DENA 强制要求原型的政策),不仅避免了昂贵的错误,更创造出更直观、更有吸引力、也更令人愉悦的产品,因为每一个交互,都在写下第一行生产代码之前就经过了测试和优化。

现在团队面临的选择,不是“要不要做原型”,而是“在设计阶段有意识地做原型”,还是“在开发后被动发现问题”。前者带来更好的产品、更快乐的团队;后者带来高昂返工和挫败的利益相关者。

你的下一个项目会选择哪条路?准备好转变你的设计流程了吗?

不要再让项目陷入返工循环。

看看 ProtoPie 如何帮助团队制作高保真原型,避免代价高昂的沟通误解。

加入那些已经通过原型设计更快构建更好产品的团队。